社会的養護の現状

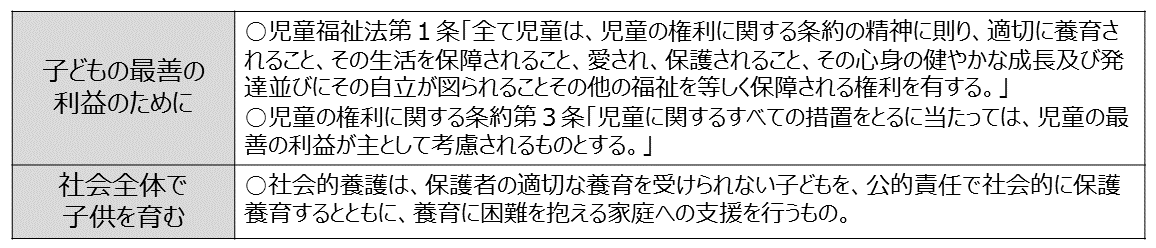

社会的養護の基本理念

社会的養護とは、保護者のない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を、公的責任で社会的に養育し、保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うことです。社会的養護は、「子どもの最善の利益のために」と「社会全体で子どもを育む」を理念として行われています。

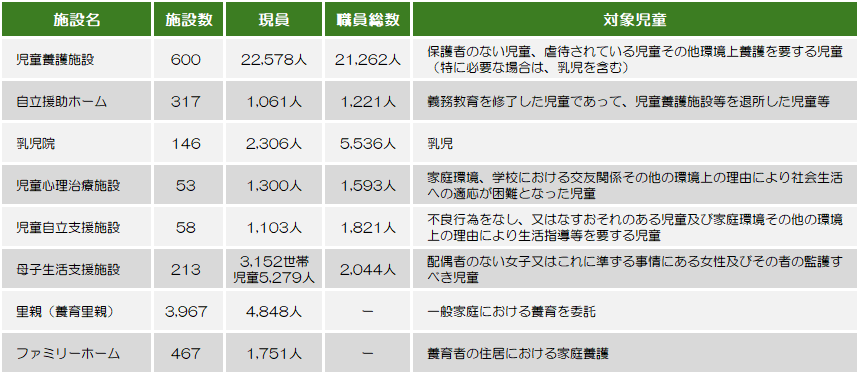

社会的養護下にある児童は、その状況や年齢などにより、複数の施設に分かれて生活をしています。最も施設数と児童数が多いのは児童養護施設で、全国に600ヶ所(令和7年1月現在)あります。児童養護施設は大舎制による集団生活(20人以上)を基本とする形が最も多いのですが、家庭的な養育を目指す厚生労働省の方針に則り、小規模化が進み地域小規模児童養護施設(6人以内)、小規模グループケア(6~8人)の形態が増えつつあります。

また、大規模施設の小規模化とあわせ、一般家庭での養育を委託する里親、養育者の住居で家庭養護を行うファミリーホームなどの形態も近年増えてきています。

令和7年1月 こども家庭庁支援局家庭福祉課「社会的養育の推進向けて」

児童養護施設のほか、15歳以上の義務教育を終了した児童が生活する自立援助ホームがあります。こちらは児童養護施設を退所した児童や、中学を卒業した児童が働きながら生活をしています。

自立援助ホームの職員総数が児童の数より多いのは、児童養護施設の児童よりも抱える問題が難しいことも理由のひとつです。もともと自立援助ホームは、児童養護施設を巣立った後、完全に社会に独り立ちするまでの助走期間として、施設での生活を継続する役割があります。現在では中学まで様々な理由で不登校だったり、中学卒業後に親元を離れ働きながら生活している児童もおり、きめの細かい心のケアや行動を見守るために、24時間体制を基本とした職員の努力が欠かせない施設が多いのも、自立援助ホームの持つ困難さを示す側面として理解する必要があります。

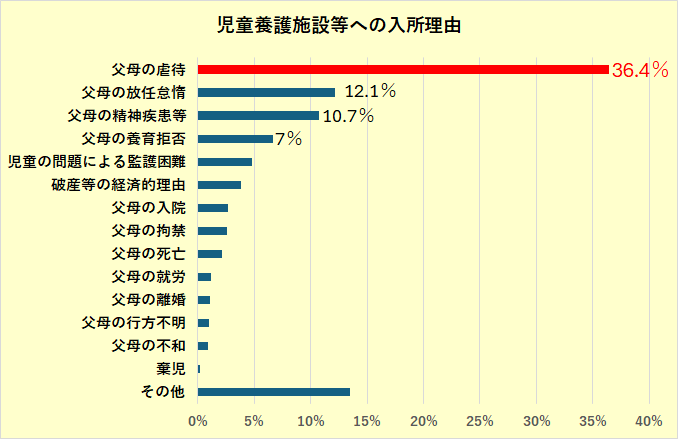

児童養護施設等への入所理由として、最も多い原因は「父母による虐待」で、次に「父母の放任怠情」「父母の精神疾患等」「父母の養育拒否」となっています。少子化は進んでいますが、施設で生活をする児童は減ることはありません。現在社会的養護下にある児童は約42,000人で、そのうち約2,000人が18歳もしくは20歳で社会に巣立ちます。しかし虐待などが理由で退所後に家庭に戻れない児童も多く、彼らはまさしく誰に頼ることなく「独り立ち」をしなければなりません。

しかし一般的にこういった「社会的養護」の状況について、まだ理解度が低いと言われています。私たちは児童福祉や社会的養護についての理解が少しでも深まることを目指し、これからも活動を通して、広く社会に呼びかけていきたいと考えています。

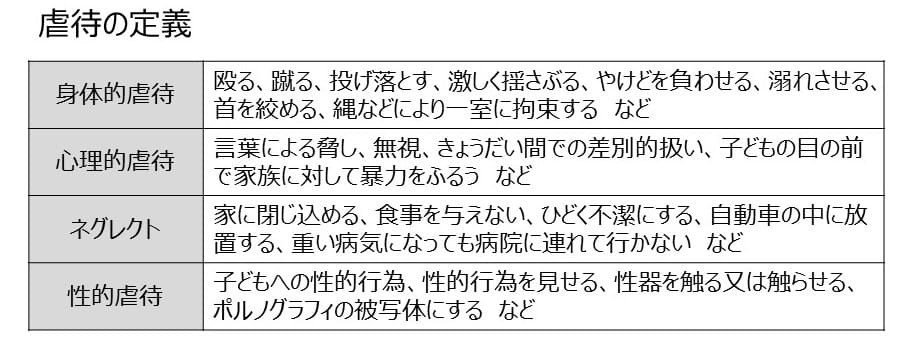

虐待について

虐待相談の内容別件数では、心理的虐待が約60%と最も多く、次に身体的虐待23%、ネグレクト16%、性的虐待1%となっています。施設児童の状況について目を向けてみますと、現在社会的養護の対象児童数は約42,000人で、このうちの約半数以上の児童が虐待を受けた経験があります。

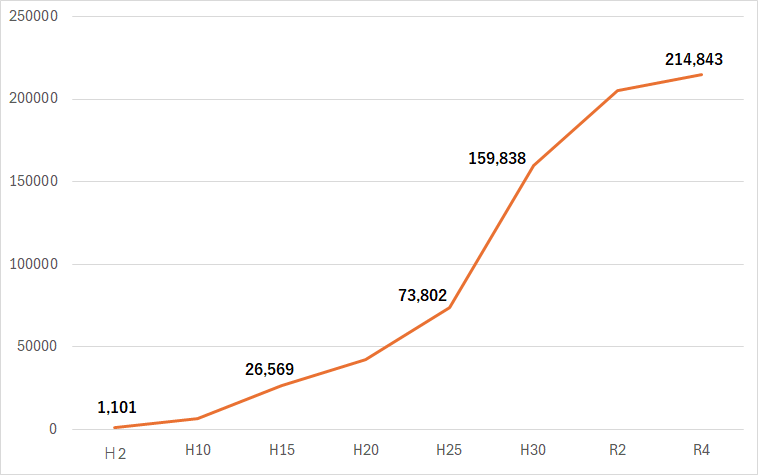

全国の児童相談所における児童虐待に関する相談件数は、年々増加傾向にあります。それは平成12年に施行された児童虐待防止法や、「189(いちはやく)」の認知度の高まりなどにより、社会全体の関心が高まったことも要因として考えられます。平成25年には73,802件であったものが、令和4年には214,843件とほぼ3倍になっています。

児童相談所における児童虐待対応件数

望まぬ妊娠、育児不安、失業など「虐待」の背景には幾多の理由があります。また離婚・再婚など複雑な家庭環境が形成され、その結果実父母のみならず養父母からの虐待も増える傾向があります。このように、子どもたちを取り巻く環境はここ10数年で大きく変化をしています。

しかし昔も今も変わらないことは、「虐待」は100%大人の都合で犠牲者は子供であり、深刻な社会問題であることです。私たちひとり一人がこういった児童の現状を知り、関心を持ち、小さなことでも何か行動を起こすことで、犠牲となる子どもたちが1人でも減ることを願ってやみません。

貧困問題について

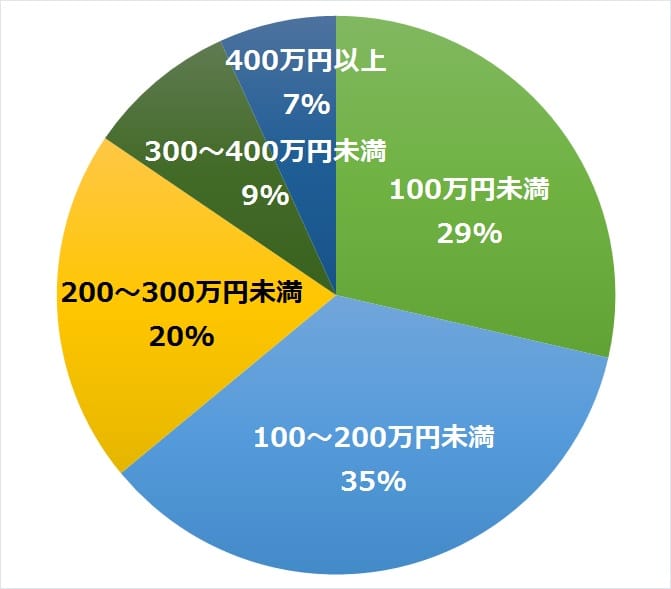

母子世帯の母の年間就労収入の構成割合

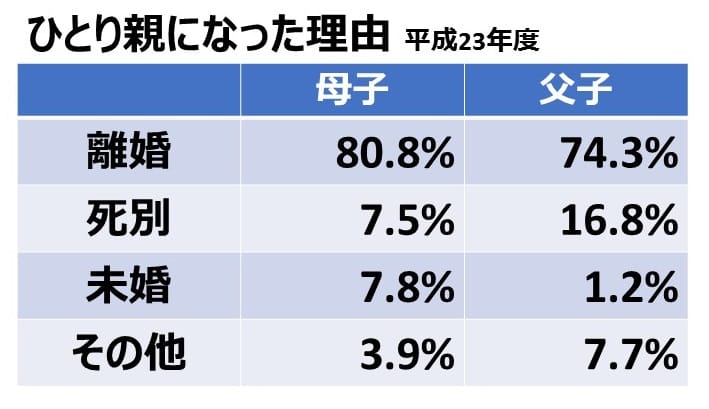

昨今の虐待が起きる原因の根底にあるのは「貧困」だとよく言われています。格差社会が広がりつつあり、ひとり親家庭(母子家庭85%父子家庭15%)の貧困化も問題となっています。ひとり親世帯の貧困率は約50%で、特に母子家庭の収入は父子家庭の約50%程度となっており、就業率が約90%であるにも関わらず十分な収入が得られていません。

厚生労働省によると、令和3年の子どもの相対的貧困率は11.5%で、子どもの9人に1人が貧困にあるという状況が発表されています。

児童福祉の背景には、こういった様々な社会問題にも解決の手を差し伸べる必要が急務となっています。また、施設出身者で離職を繰り返してしまい、結果、若くして生活保護を受けるようになるなど「貧困の連鎖」も大きな問題です。

高い離職率について

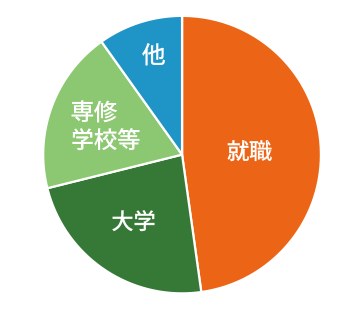

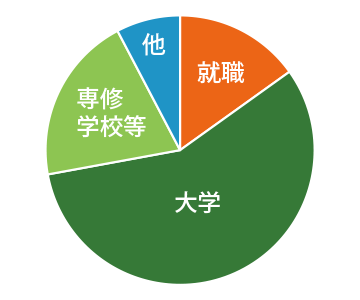

児童養護施設・里親出身者の進学状況

全高卒者の進学状況

児童養護施設等施設出身者の進学状況は、全国平均から見てもかなり低く、まずは目の前の巣立ちを念頭に置き、生活を安定することが最優先としていることが理解できます。

施設出身者の大学・専修学校への進学率が42%であるのに対し、全高卒者の進学率は77%とおよそ1/2となります。ただし、平成29年度より施設出身者に対しての返済不要の給付型奨学金制度が始まりましたので、進学率は年々高くなる傾向にあります。

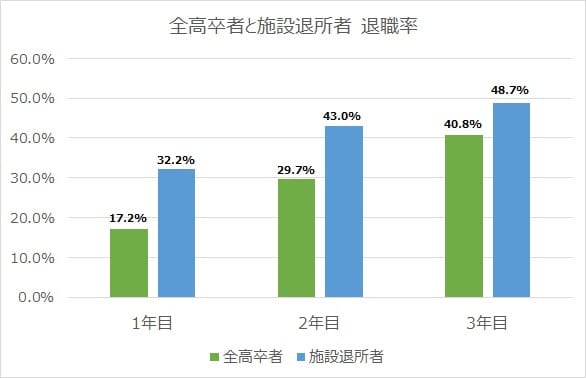

せっかく就職したものの早期退職する現象が、全高卒者における就職者のその割合よりも、高めとなる傾向があります。特に施設退所者の1年目の退職率が約32%と、全高卒者のおよそ2倍、2年目も43%と、同30%と比較しても非常に高い数値となっています。

施設に訪問しいろいろとお話をうかがう限り、多く聞かれる退職の理由として、就職後のコミュニケーション不足があります。児童養護施設等の退所者は、自己肯定感が低下しやすく、それによるストレスなどが原因ではないかと考えられます。また、高校生の多くも同様かもしれませんが、社会の仕組みや会社のことを良く理解しないままに就職することのアンマッチングも原因の一つとしてあげられるかもしれません。対策としては高校在学中からいろいろな会社見学や体験就労等に参加し、自分に合った職業を発見し就職できる方策を推し進めていく必要があるのではないでしょうか。

コンパスナビでは、こういった高い離職率とその後の対策として、就労支援と住居支援を行っています。離職と同時に住居も失ったり、その後も定職に付けず貧困に陥ってしまったという相談も多くあります。社会的養護を巣立った若者たちがイキイキと健やかな生活がおくれるように、コンパスナビは彼らを支えていきたいと考えています。

参考資料

厚生労働省HP

こども家庭庁支援局家庭福祉課令和7年1月「社会的養育の推進に向けて」

厚生労働省令和5年4月「社会的養育の推進に向けて」

厚生労働省平成25年2月「児童養護施設入所児童等調査結果」

厚生労働省令和2年11月「ひとり親家庭の現状と支援施策について」

厚生労働省「平成23年度全国母子世帯等調査結果報告」

厚生労働省「平成26年度国民生活基礎調査の概況」

厚生労働省「平成29年度新規高卒者の事業所規模別離職状況」

東京都平成29年2月「東京都における児童養護施設退所者の実態調査報告書」

ブリッジフォースマイル「全国児童養護施設調査2016」